リスクマネジメント

リスクマネジメントの考え方

当社グループは、企業を取り巻く多様な経営リスクを未然に防止することに加え、万一の被害を最小限に抑えるために、包括的なリスクマネジメントを実施しています。近年、サステナビリティに関する社会的な要請が高まり、企業が直面する経営リスクはいっそう増大しています。このような背景の中で、当社グループでは、これらのリスクを適切に管理することにより、持続的な成長と企業価値の向上を実現することを目指しています。経営に影響を与えるリスクを明確にし、適切な対処と管理をおこなうために、強固なリスクマネジメント体制を整備しています。

リスクマネジメントの体制

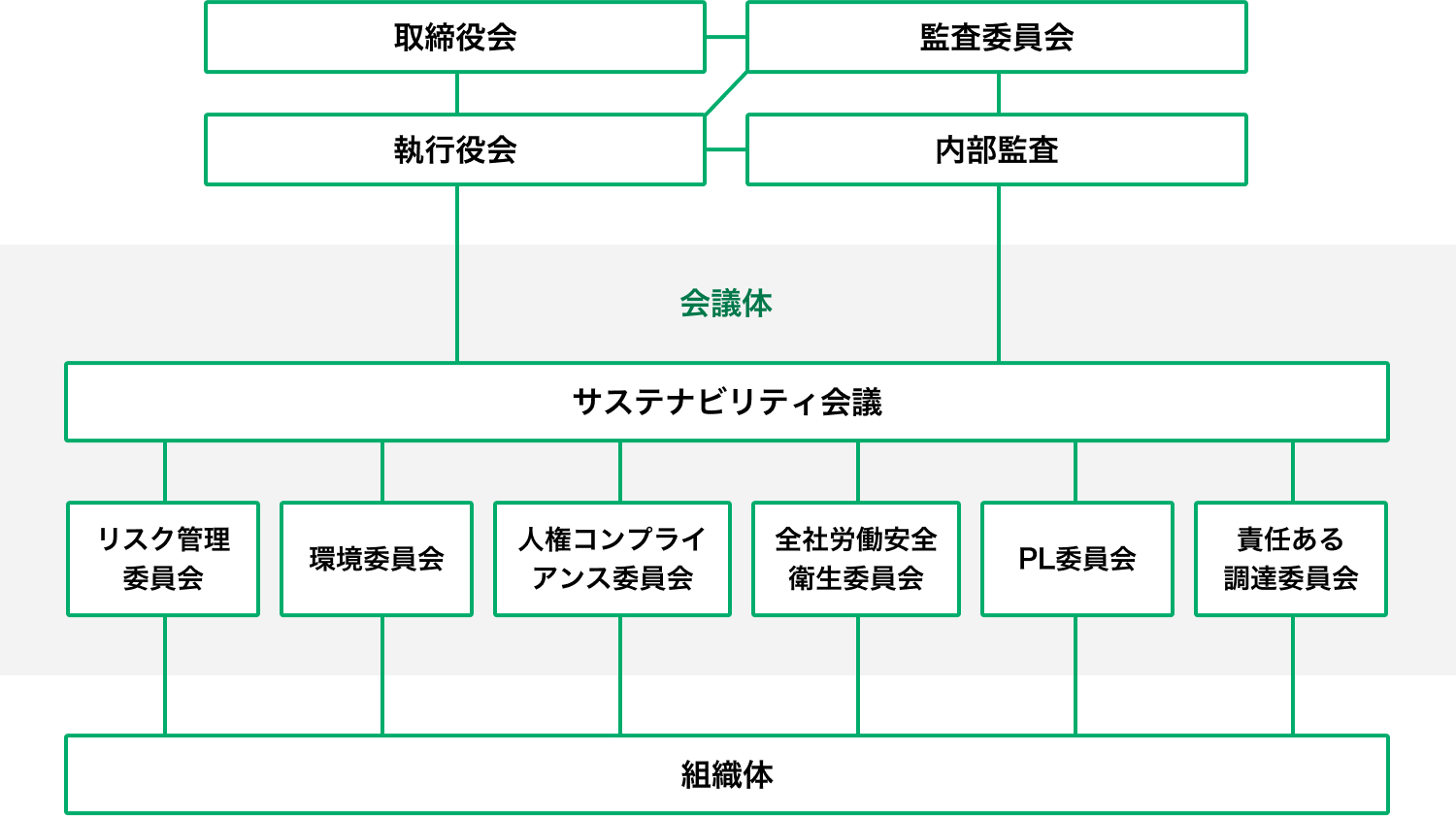

当社グループのリスクマネジメント体制として、サステナビリティに関連するリスクと機会を審議する「サステナビリティ会議」を設置しています。この会議のもとには、リスク管理委員会、環境委員会、人権コンプライアンス委員会、全社労働安全衛生委員会、品質保証委員会、責任ある調達委員会の各委員会が存在し、それぞれが特定のリスクに対する責任を担っています。

サステナビリティ会議における役割は、議長を代表執行役社長が務め、すべてのリスクを最高責任者として管理します。メンバーは執行役が務め、リスクの特性に応じて担当執行役が適切に対応します。事務局は経営企画部が主管し、会議の運営とサポートをおこないます。四半期毎にサステナビリティ会議を開催し、審議された事柄を議長が取締役会に報告します。必要に応じて担当執行役に対して指摘や提言をおこないます。このような厳格な体制を整えることで、リスクの早期発見と適切な対応を実現しています。

リスクマネジメント体制

各会議体の目的

サステナビリティ会議は、各委員会を統括し、当社グループ全体のリスクを一元的に管理します。主なリスクには、企業活動全般に係るリスク、財務活動に係るリスク、人権・労働安全衛生に係るリスク、情報保存管理・情報システム活動に係るリスク、販売活動に係るリスク、環境に係るリスク、購買活動に係るリスク、サプライチェーンに係るリスクなどが含まれます。リスク管理委員会では、全社的なERMを実施し、社内からリスクを抽出して管理すべきリスクとして位置付け、リスク評価、対応計画の策定・実行・モニタリングを継続的におこなっています。

さらに、環境委員会では、気候変動などの地球環境に関するリスクに対して優先順位をつけた目標・実行計画を策定し、定期的にレビューをおこない、改善を図っています。2024年には、国内自社工場を対象に国際基準に基づく第三者によるCSR監査を実施しました。この監査を通じて、企業の社会的責任を果たすための具体的なリスクが抽出され、是正に向けた取り組みを進めています。

全社ERMやCSR監査に基づき、特に重要な課題として①環境マネジメントの整備・強化、②人財戦略の整備・強化を掲げ、対策を実施しています。これにより、リスクを未然に防ぎ、企業としての責任を果たすための基盤を築くために取り組んでいきます。

事業継続計画(BCP)の策定

当社グループの事業継続計画(BCP)については、災害時などの行動計画の整備を進めています。リスクマネジメントでは「リスクの特定」「分析・評価」「対応・対策」「対応のモニタリング・改善」という4つのプロセスに取り組んでいます。これらのプロセスを通じて、リスクの影響を最小限に抑え、事業活動を継続するための体制を強化しています。BCPは、自然災害、社会的な混乱、パンデミックなど、さまざまなリスクに対する備えを含んでおり、企業のレジリエンスを高めるための重要な要素であると捉えています。

景品表示法にもとづく措置命令について

2024年4月25日、当社は「MoriLabo 花粉バリアスティック」「MoriLabo

花粉バリアシール」「MoriLabo 花粉バリアスプレー」「MoriLabo

ナイトケア

花粉バリアポット」に関して、消費者庁から不当景品類及び不当表示防止法第7条第1項にもとづく措置命令を受けました。これに対し、当社グループは措置命令に関するすべての対応を完了し、再発防止策に従って取り組んでいます。具体的には、社内のプロセスを見直し、適切な表示と顧客への正確な情報提供を徹底するための対策に取り組んでいます。

当社グループは、リスクマネジメントを通じて経営環境の変化に柔軟に対応し、持続可能な企業活動を実現するために、引き続き努力を重ねていきます。今後もサステナビリティに関する意識を高め、社内外のステークホルダーと連携しながら、リスクマネジメント体制を強化し続けることで、リスクを適切に管理し、企業の持続可能性を向上させ、社会に対する責任を果たしていきます。

サステナビリティ